ゲーミフィケーション

ゲーミフィケーション

仕事を始めた時からデジタル屋

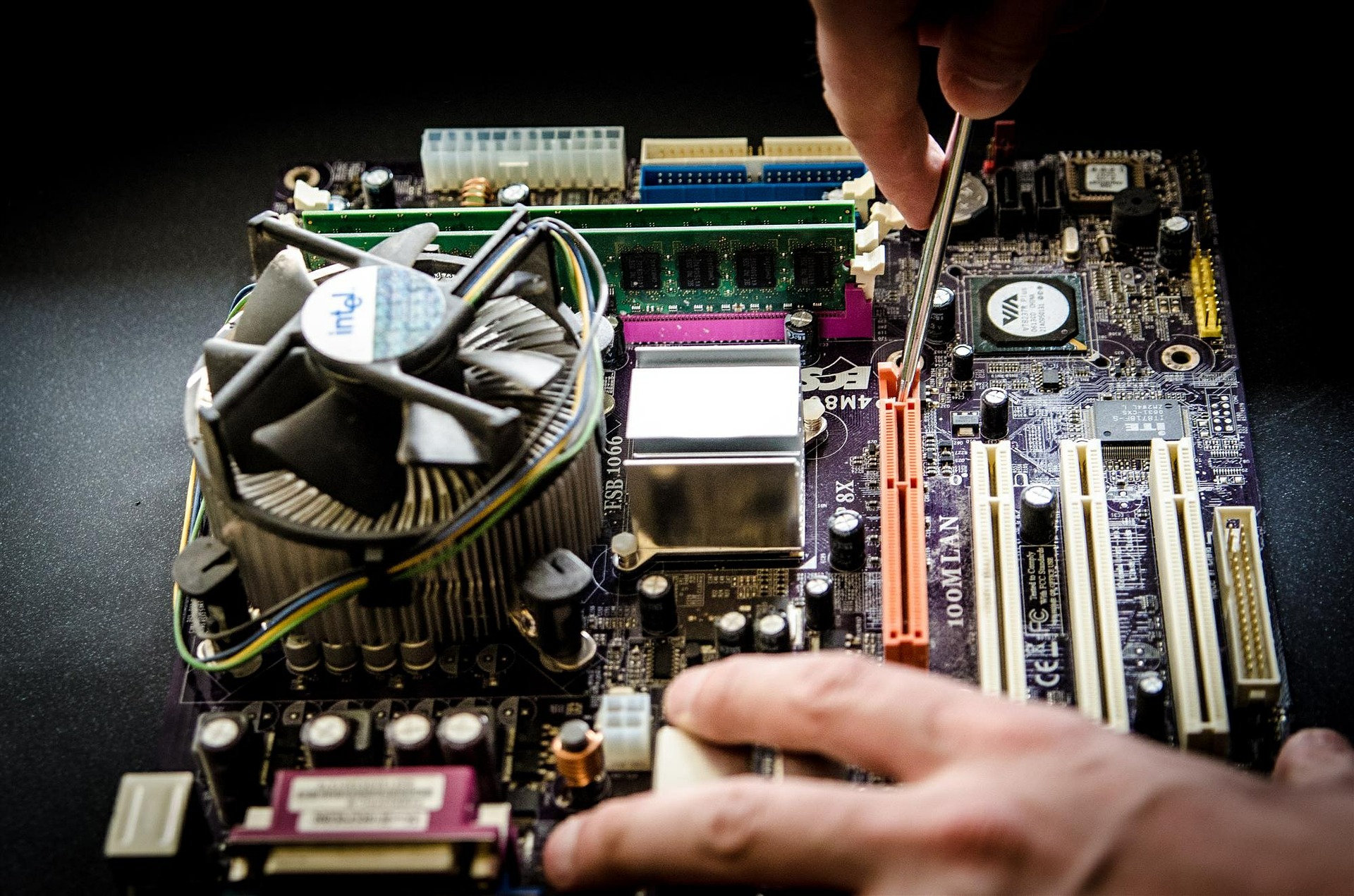

社会人になって音楽の仕事を始めたのですが、演奏家ではなく、作曲家。しかもプラットフォームはデジタルでした。しかも、音楽といいながら、音関連のハードまわりもやったりして、はんだごてを持ちながら五線紙片手に開発者用マニュアルを作るような仕事です。

デジタルならでは、のネタも

デジタル技術は、アナログの楽器や音楽の進み方に比べると、ものすごく速いです。だから偉いとかすごいとかではなく、すぐ古くなってしまう。

100年前の楽器、などはざらにあります。しかもそれが現役だったり。

100年前のデジタル技術・・・ほぼありません。ほぼ、かな?一応考え方としてはあると思いますが、現在のデジタル技術の水準からすれば、実用ではないことがほとんど。

そんなわけで、デジタル+音楽、の仕事のあれこれも、だんだん劣化した情報になってしまいます。とはいえ、アプローチの方法や、かつて環境が厳しかった時の考え方など、今でも有効なものもあります。なので、その辺をしっかりと書きおろしていきます。そこがあれば、新たな技術を使っていくことも有効にできる、と信じています。

音楽から離れて行きます

デジタルの音楽の仕事から、だんだん上流を手掛けるようになり、コンテンツそのものや、コンテンツ作りの仕組みづくり、さらにその応用、とだんだん広がってきました。

ゲーミフィケーション

そんな仕事は、自然発生的に進んでいきましたが、世間では「ゲーム開発のノウハウを他業種に生かす」といった考え方ができてきて、ゲーミフィケーションと呼ばれることも増えました。

自分としては、お手本が無い中で構築した考え方も多数。ゲーミフィケーションはこれです!という資料はたくさんあります。でも、どうしてそうなった?という部分については情報が足りない。まさに試行錯誤でこの辺をやってきたノウハウは、ひょっとしたら残す価値があるか?と思ってます。

これも忘れてしまう前に、色々と考えたことを残しておいても役に立つかな、と思って書き下ろすつもりです。